文章入力、資料作成、定型処理など長時間マウスを操作する行政書士の方には、手首・前腕・肩への負荷を減らすマウス選びと設定が、腱鞘炎や反復運動障害の予防になります。

ここでは、「縦型マウス(前腕の回内を減らす)」「トラックボールマウス(肩の外転を減らす)」「低背・軽量マウス(つまみ持ち)」この3タイプを比較し、手のサイズ測定法、DPI/ポーリング設定、スクロール量の最適化まで、“痛みが出る前の予防”観点で解説します。

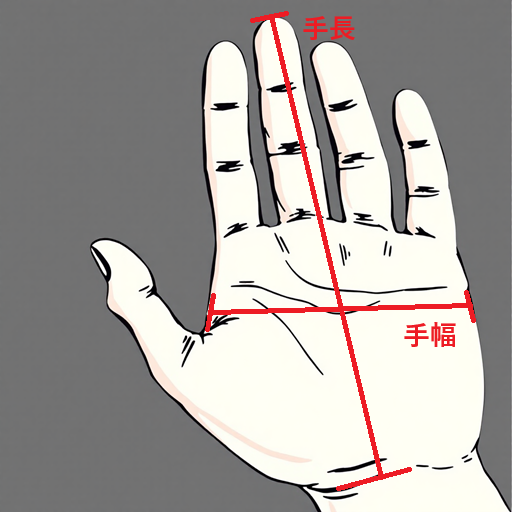

手長・手幅の測り方とマウスサイズの目安

- 手長

-

手首のひし形関節(手首の角の部分)から中指の先端までを直線で測ります。

- 手幅

-

親指の付け根から小指の付け根(掌の一番広い部分)を測ります。

- 測定後、マウスの「全長」「幅」「高さ(プロファイル)」を確認し、手長の約70〜80%程度の全長を目安にすると操作しやすいと言われます。

- また、手幅に対してマウス幅が狭すぎると“つかみ”が甘く、広すぎると手の平が広がり疲れに繋がるためバランスが重要です。

- 腱鞘炎予防の観点からは、手首を反らせず真っ直ぐ握れるサイズを選び、腕全体に負担がかからないようにします。

縦型マウス:前腕回内を防ぐ握り方と選び方

- 縦型マウス(Vertical Mouse)は、手のひらを“握手(handshake)”のように自然な角度で置ける構造で、従来の平置きマウスで生じる「前腕の回内(内側ねじり)」を大きく軽減できると評価されています。

- 握り方として、手首をほぼ横方向にして自然に手首から前腕が一直線になるように設置することが理想です。

- 角度:例えば 57° の傾斜など、手首のねじりを少なくするモデルが多数。

- 大きさ/グリップ形状:手長・手幅に合ったモデルを選ぶ(上記測定参照)

- 接続方式(ワイヤレス/有線)やDPI切替ボタンなどの機能も確認。

- 縦型構造ゆえに、操作に慣れが必要な場合あり。

実務運用では、「長文入力+マウス操作」において、波打たず腕全体でスムーズに動かせるため、腱鞘炎・手首痛の予防策として有効です。

トラックボールマウス:肩・手首の負担を減らす配置

- トラックボールマウスは“本体を動かさず、ボールだけを親指・人差し指で転がす”構造で、マウス本体を移動させるための肩・手首の動作(特に肩の外転)を大幅に抑えられます。

- 特に省スペース環境・デスク幅が狭い場合や手首をあまり動かしたくない方に適しています。

- ボールの位置(親指配置/指先配置)やボール径:手の大きさに応じたモデルを。

- 接続方式(ワイヤレス、USBドングル、Bluetooth)やスイッチ数、DPI切替機能。

- スクロールホイール・チルト機能の有無:長文資料を読む・スクロールする操作が多いときには重要。

実務では、長時間資料を見ながらマウス操作を行う場面(例:契約書・議事録のチェック)で、肩・手首の疲れを感じやすいなら、トラックボールを試す価値ありです。

低背・軽量マウス:つまみ持ち/つかみ持ちで疲れにくく

- 近年、小型・軽量化されたマウス(低プロファイル設計)も増えており、手首を浮かせずつまみ持ち/つかみ持ちで操作するスタイルを好む方に適しています。

- “低背”とは、マウス本体の高さが低く抑えられており、手のひらがマウス上で大きく反らずに済む設計。

- 重量:軽め(例:80g〜100g以下)が長時間動かす際には疲労低減につながる。

- プロファイル:手首が反らないような傾斜・高さ設計。

- グリップ形状:つかみ持ち(手のひら全体を使う)か、つまみ持ち(指だけで操作)を自分の手や姿勢に合せて選ぶ。

- 接続・DPI・ボタン数など実務操作に必要な機能も確認。

長文入力+タイピング後のマウス操作(例えば文書内のスクロールやブラウザ操作)では、低背・軽量設計のマウスに切り替えることで手首への負荷を分散できます。

DPI/ポーリング設定・スクロール量の最適化と運用術

- DPI(Dots Per Inch)/CPI(Counts Per Inch)

-

マウスが1インチ(2.54 cm)動いたとき、カーソルが何ドット動くかを示した指標。高DPI設定にすると手の移動量を減らせます。

例:従来1000DPI→4000DPIに設定されたモデルで“手の移動量が4分の1”になったという報告もあります。 - ポーリングレート(Polling Rate)

-

マウスがPCに位置情報を送る頻度(Hz)。一般的には125Hz/500Hz/1000Hzなど。オフィス用途では高すぎなくても十分ですが、遅延が無い範囲で300〜500Hzが目安。

- スクロール量・スクロール速度設定

-

文書作成・チェック作業では“スクロール量が少なすぎ/多すぎ”だと手首を余計に動かしたり、小刻みに操作したりで負担が増えます。

- スクロール1クリックあたりの行数(例:3行/6行/12行)を自分の読書スピード・画面サイズに合わせて調整。

- “フリースクロール”/“高速スクロールモード”がある機種なら、長文ジャンプ時に使い分ける。

- 両手併用:右手でマウス、左手で「Ctrl+矢印」や「Page Up/Page Down」併用するとマウス移動を減らせます。

- マウスパッド・手首置き:滑りすぎず、手首高さが低すぎずを保つ。

- 定期ポジション変更:マウス位置を左右/手前/奥で少し変えることで単一筋への定常負荷を避ける。

これらを最適化することで、手首・前腕・肩にかかる動作量を減らし、腱鞘炎などの発症リスクを予防できます。

まとめ

マウス選び・設定の工夫次第で、腱鞘炎・手首・前腕・肩の疲労・痛みを未然に防ぐことが可能です。

縦型・トラックボール・低背という3タイプのエルゴノミクス設計を理解し、自分の手のサイズ・作業姿勢・業務スタイルに合ったものを選びましょう。そして、DPI/ポーリング/スクロール量の細かな設定まで合わせることで、長文・定型資料作成の効率を落とさず、体への負荷だけを減らせます。

行政書士のように「書類を作る/チェックする」作業が連続する仕事では、“マウス操作疲労”は集中力低下・ミス増・体調不良を招くため、早めの対策が働き方改革にも直結します。

ぜひ、この指針をもとにマウス運用を見直してみてください。

行政書士ツールラボ

行政書士ツールラボ私は Logitech ERGO M575SPd をトラックボール仕様で使用しており、「腕を動かさずにカーソル移動できる」ため疲れが格段に減りました。